在古生物界,科学家不时会从考古发现的化石,来讲述一个亿万斯年前的故事。近年,在辽宁西部就发现了这样一块独特的化石,这块化石呈现了一个瞬间:一只食肉哺乳动物与一只更大的、以植物为主食的恐龙正在进行殊死搏斗,此时,火山即时喷发,火山泥石流随之而来,两条耽于搏斗的生命同时丧生并凝固成化石。

海南科技职业大学韩刚教授等人的论文就是阐释这一惊人的发现,论文发表于2023年7月18日国际顶级学术期刊自然子刊(nature portfolio)《科学报告》(Scientific Reports)上。本次研究由海南科技职业大学韩刚教授,威海紫光实验学校李凌己博士,加拿大自然博物馆Mallon博士、Aaron Lussier博士和吴肖春教授等组成的课题组,于2019年末开始研究工作。4年来,中加科学家联合开展了包括化石修复、骨骼结构测量和围岩标本分析等工作,最终完成了对其科研价值的认证。

这块保存精美的化石标本采自辽宁省北票市上园镇小北沟村陆家屯组西头大冲沟南侧山坡小冲沟,是从大约一亿两千五百万(1.25亿)年前的早白垩世义县组陆家屯层中发现的。现在这块化石存放在山东省威海紫光实验学校自然博物馆中,是同类化石中第一个哺乳动物捕食恐龙的实际证据,这在化石记录中是极少见的。

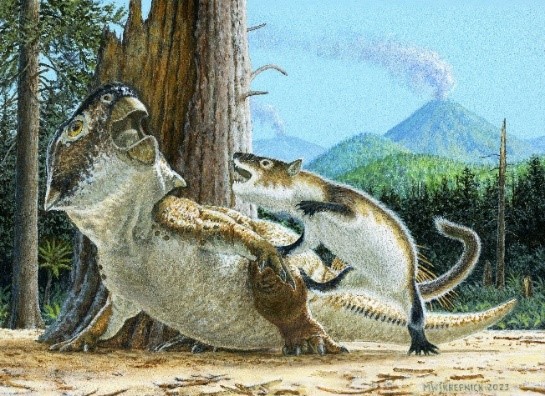

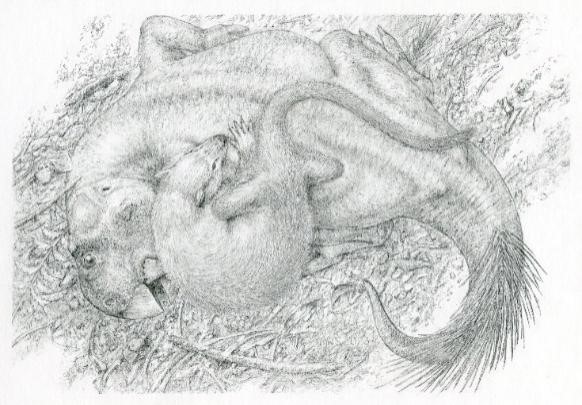

这块化石中的恐龙是鹦鹉嘴龙(Psittacosaurus)(图1),它是已知最早的有角恐龙之一,生活在白垩纪早期的亚洲,是一种吃植物的动物,体型与大的狗差不多。化石中的哺乳动物是一种类似獾的动物,称为爬兽(Repenomamus)。虽然按照恐龙的标准,爬兽个头并不大,但它是恐龙时代最大的哺乳动物之一。化石中的鹦鹉嘴龙是俯卧着的,后肢折叠在身体两侧。而爬兽身体向右盘绕,卧坐在恐龙一侧。爬兽抓扒着更大的鹦鹉嘴龙的下颚,并咬住了鹦鹉嘴龙的一些肋骨,爬兽的左侧小腿却被鹦鹉嘴龙的左侧大、小腿夹着。根据化石的完整性及肢体间相互关系,以及鹦鹉嘴龙的头骨及骨架上都没爬兽啃食的牙印,我们认为爬兽不是在吃食一具已死亡的鹦鹉嘴龙躯体,而是正在捕食一只鹦鹉嘴龙。如果鹦鹉嘴龙在爬兽袭击它之前就死了,那么两者就不太可能纠缠在一起。爬兽在鹦鹉嘴龙上方的位置表明它是攻击者。

众所周知,当今一些独行的狼獾偶尔会猎杀比自己大很多倍的动物,包括驯鹿和家养的山羊。据报道,很小的黄鼠狼偶尔会攻击比它大得多的猎物,例如野兔。在非洲大草原上,野狗、豺和鬣狗会攻击还活着的猎物,倒下的猎物经常是活着的,很多处于惊吓、休克状态。这可能也是我们研究的化石中的情况,实际上爬兽在鹦鹉嘴龙还活着的时候就想吃掉它,不幸的是,爬兽想饱餐一顿之时,它与鹦鹉嘴龙一起葬身于即时喷发出的火山泥石流中。

人们通常以为,六千五百万年前的中生代哺乳动物生活在与它们同时代的、大型恐龙的阴影之下,但这块新化石标本令人信服地证明,中生代哺乳动物甚至可能对一些恐龙构成威胁,尽管哺乳动物体型要小得多。我们知道爬兽是食肉动物,它们能捕食某些恐龙,包括鹦鹉嘴龙,因为古生物学家从爬兽化石的胃中发现了这种鹦鹉嘴龙幼体骨架的残留,可见爬兽和鹦鹉嘴龙是共同生活在一起的。

韩刚教授得出的结论:这块化石挑战了恐龙在白垩纪期间几乎没有受到同时代哺乳动物的威胁的观点。

图1 模式标本 韩刚供图

图2 复原图 Michael W. Skrepnick供图

图3 复原图Michael W. Skrepnick供图